经常说癌癌癌的,你们会不会觉得小编危言耸听?

不怕一万,就怕万一,咱还是未雨绸缪比较好。了解越多,越可能避免一劫。所以,今天请到了肿瘤医院的郑晓主任医师来和我们聊聊关于癌症的那些事。

01

你是患癌高危人群吗?

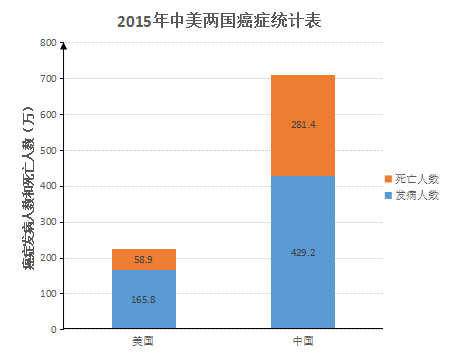

癌症的可怕以及癌症的高发,大家都知道;我国每年新增患癌的人数有400多万,死亡近300万,相当于每分钟有6人被确诊患癌。而且,近20年来癌症呈现年轻化及发病率和死亡率“三线”走高的趋势。

包括癌症在内的疾病一般是由内因(先天的遗传体质)和外因(后天的生活环境、习惯、饮食结构等因素)共同作用的结果。

举个日常例子

大家都在一个地方上班,吃同一菜场的菜,喝同一水源的水,生活环境几乎是相同的,而几十年下来,每个人患的病并不相同,原因就在于每个人的家庭遗传基因不同。

说起抽烟,有的抽到八、九十岁也没事,而有的老公抽烟,老婆反而患上了肺癌(吸了二手烟),因为他老婆天生有肺癌易感基因。

总结可知,由于基因不同,导致了每个人对各种癌症的易感程度不同。

02

天天说防癌,到底怎样防?

80%的癌症在发现时已是晚期,治愈率只有20%;而且癌症几十种,每种预防的办法都不一样,真有点防不胜防。

你只有知道自己有什么癌症的高风险,才有可能针对性地去预防,效果才事半功倍。肿瘤基因检测,就能让你知道自己对各种癌症的易感程度,预知自己的患癌风险。

在美国,每年有800万人在做基因检测。美国癌症协会在权威期刊上发布了《2017癌症统计》,其中显示:过去20年,美国的癌症死亡率和发病率都持续下降,其中死亡率下降了26%,超过210万人躲过了死神召唤。

肺癌、乳腺癌、结直肠癌、和前列腺癌的死亡率的下降幅度达38%。这其中,基因检测起了很大作用。

03

基因检测到底准不准?

先了解下基因检测的原理。我们的身体由细胞构成,可以这样理解:基因是细胞各种活动的指挥官。如果基因发生了「故障」,细胞可能会发了疯似地分裂,最终形成癌症。

因此基因检测可以辅助我们提前知道这个「指挥官」是否发生了「故障」,为预防和治疗癌症提供帮助。

多年研究发现,很多癌症与基因关系非常密切。比如当人有BRCA1基因突变时,患乳腺癌和卵巢癌的风险分别是50%~85%和15%~45%。

举个经典例子

美国知名影星安吉丽娜朱莉通过基因检测发现自己有BRCA1基因突变,医生认为她患上乳腺癌和卵巢癌的概率分别高达87%和50%,因此她进行了预防性的乳腺和卵巢切除,避免了命中之癌(当然对于一般人,不建议武断地通过切除来防癌)。

除此之外,当人有RET基因突变时,未来患上甲状腺髓样癌的可能性达到90%以上。因此在美国,对于携带这个基因突变的人建议在5周岁前切除甲状腺。

再比如,科研发现57%的肿瘤患者都有P53基因突变。北京疾控中心已经启动了对普通百姓的P53基因的大规模筛查。目前国内正规专业机构的基因检测应用已经很成熟。

04

万一检测出高风险,怎么办?

前面已经说过,癌症由先天基因和后天环境、生活习惯共同作用而成。因此,有某个癌症基因的高风险首先意味着在相同环境下,他比别人更容易患这个癌症,但是如果根据风险来调整生活环境和习惯,反过来可以降低患癌概率。

比如检测出有肺癌高风险,那么首先绝对要戒烟、远离二手烟、厨房油烟,家里购置空气净化器,遇到雾霾天出门做好防护,多吃可以清肺润肺的食物,做到这些患肺癌概率会降低。

再一个就是进行针对性的体检。测出患肺癌风险高,就需要定期进行胸部CT检查;测出胃癌风险高,就定期地做胃镜检查。哪怕万一不幸患癌时,也可以在早期发现,而早发现是癌症治疗的关键,治愈率很高。

调整生活习惯和加强针对性的体检,就相当于给健康上了双保险。

05

基因检测有什么优势?

体检检查的只是人当下的身体状态。如果体检不深入,很多疾病没法发现,而且发现的时候疾病可能已经是晚期了;而基因检测,可以提前很多年知晓身体风险,帮助人们预防癌症。

对同一疾病项目,体检和肿瘤标志物的检测,一生要进行多次;基因检测只需进行一次,检测结果终身有效。

很多体检是有创,甚至痛苦的;基因检测无创、方便,用户只需要提供一点点口腔粘膜细胞即可。

有些人会疑惑:为什么基因检测不用抽血,用口腔黏膜细胞准吗?

其实人体各个部位的细胞所含有的细胞核都是一样的(除了成熟的红细胞和少数生殖细胞),里面的基因信息也是一样的。因此只要取到足够的细胞,无论是抽血或者口腔黏膜细胞,检测效果是没有差别的。电视剧里面,有人拔头发或者拿牙刷去进行亲子鉴定,就是这个道理,头发根部的毛囊细胞和牙刷里粘附的口腔黏膜细胞都可以提取到DNA。

任何问题,欢迎致电询问

+6016-353 0999 (JB area)

+6012-318 8138 (KL area)

+6019-877 1439 (Kuching area)

+6289-7257 0999 (Indonesia)

欢迎游览我们的官方网站

www.phbalance.asia

No comments:

Post a Comment